建設現場等から発生する大量の汚泥や残土は、その扱いに多くの関係者が苦慮しています。

富士エンジニアリングはこの問題を解決するために、多くのノウハウを結集して連続式泥土改良機Zandeyシリーズを開発しました。連続的に短時間で汚泥や残土を有効活用可能な土へ改良する事が出来ます。

POINT1

大量の汚泥を連続して短時間に固化、改良ができ経済的。

POINT2

浚渫汚泥や陸上の掘削残土など、幅広い土質に適応が可能。

POINT3

可搬式システムのため、少ないスペースでの施行が可能。

POINT4

汚泥の性状に合わせた最適な改良材が選べ、複数の改良材の同時添加が可能。

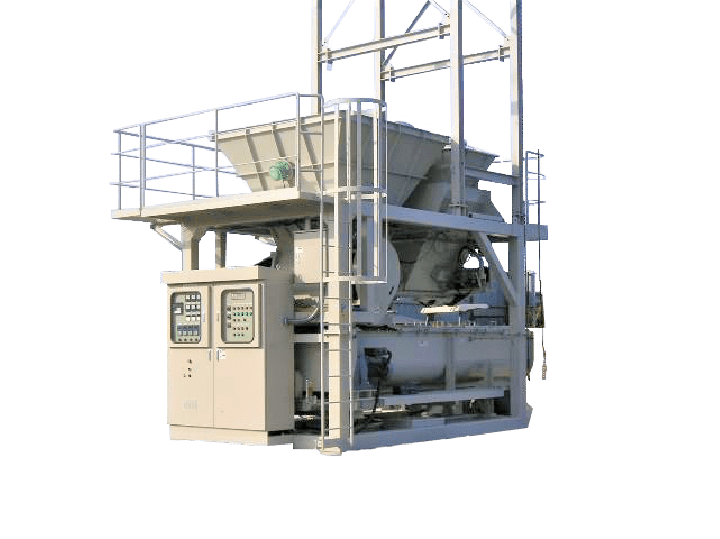

泥土改良機 ZANDEY060型

- 処理能力

- 60㎥/h

- 用 途

- 建設工事現場

産業廃棄物処理施設

泥土改良機 ZANDEY100型

- 処理能力

- 100㎥/h

- 用 途

- 建設工事現場

産業廃棄物処理施設

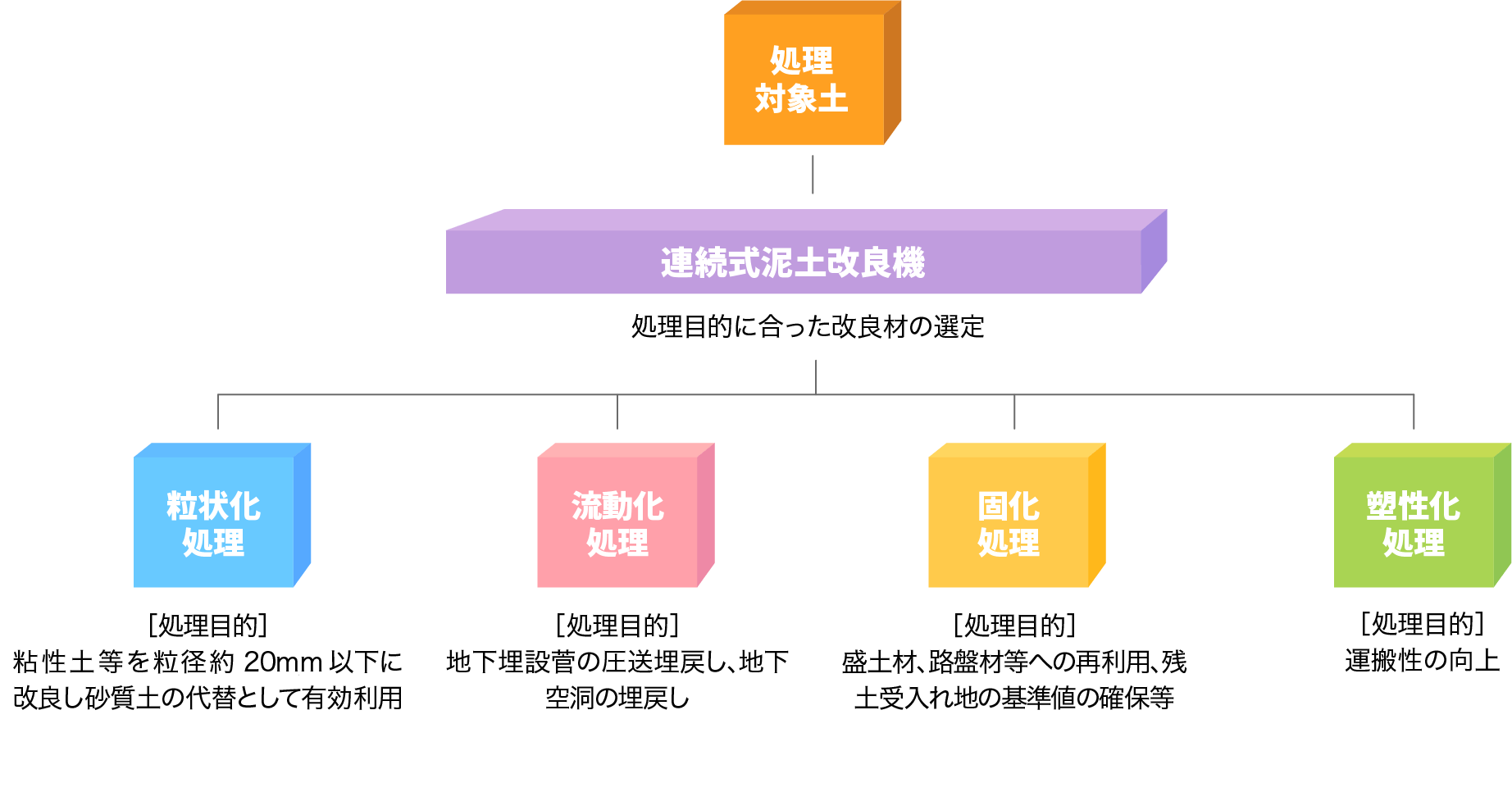

「Zandey System」処理概念図

土砂フィーダ(スノーシェーパー)

新たに開発したスノーシェーパーの採用により軟弱土をはじめあらゆる土質に対して安定した供給能力を誇ります。このため改良材との混合割合が正確で安定した連続処理ができます。

スクリーン

土砂ホッパーの投入口には異物除去スクリーンを設けております。このためゴミやレキなどは事前に取り除くことができ、閉塞による運転の中断を極力少なくすることができます。

改良材の特長

無機系は、セメント系、石灰系があり広範囲の土質に適用の可能性があります。一般的に泥土1㎥当たり20~100kgの添加量で30分程度の改良時間で搬出が可能となります。添加量の増減により必要とする改良強度が得られます。高分子系は、中性の改良材です。砂質土に適しますが粘性土でも使用できます。一般的に泥土1㎥当たり1~5kgの量で数十秒間で泥土の流動性が消失し、搬出が可能となります。強度増加のためにセメント系改良材を同時に添加する場合もあります。

【高分子系改良材およびセメント系改良材の一般的な特徴】

- 成分

- 無機系

- セメント・石炭

- 高分子系

- ポリマー

-

一般的な添加量

(泥土1㎥当り) - 20〜100kg

- 1〜5kg

- 適用土質

-

広範囲の土質に適用

の可能性がある -

砂質土に適するが

粘性土でも使用可能 -

改良時間

(ダンプ車で搬出可能な程度) - 30分程度

- 数10秒程度

- 改良土性状

-

添加量を増やすと

改良強度が増大する。

(qu=0.5〜10kg/㎤) -

塑性化されるが、 強度は

期待できない。

(強度増加のために

セメントを

添加する 場合もある)

供給機

改良材は、セメント系と高分子系をそれぞれ独立させて供給していくことが可能です。各材料の供給と撹拌の回転数は状況に合わせてコントロールパネルで自由に調整していくことができます。又、土砂、セメント系材料、高分子系材料の三つのフィーダーには記録計が装備されているため、運転状況に変動が生じても材料の供給量や処理量が常に把握することができます。

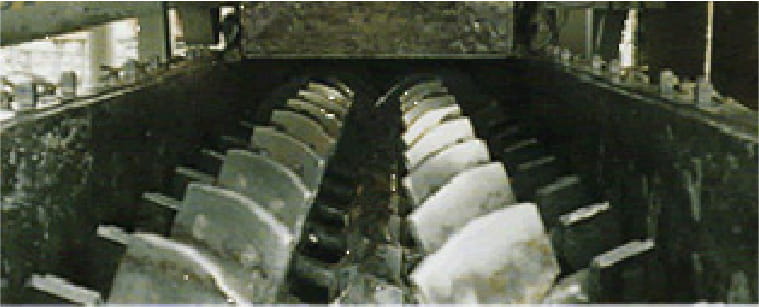

二軸ミキサー

これまでの多くの経験をもとに設計された、二軸の撹拌力により高い効率の混合を可能にし、改良材の供給量を必要最小限におさえています。

流動化処理

埋戻し・空隙充填材への活用。近年、都市地下構造物が増える中で、パイプライン、共同溝等の狭隅部の充填に威力を発揮します。水、固化材の管理により、フロー値を自在に管理し、圧送圧入も可能になりました。

粒状化処理

盛土・埋戻材への活用。建設発生土・粘性土に改良材を混合し、粒径約20mm以下の粒状体に改良することができます。砂質土代替として、路盤・路床材・盛土材として有効活用ができます。

石炭灰の有効利用

【ZANDEY100型 トータルシステム】

産業廃棄物である建設汚泥と石炭灰(フライアッシュ)を混合することにより、ダンプ運搬及び盛土等が即時に可能になります。高い強度を必要とする場合、改良材(セメント等)の添加も可能なトータルシステムです。

石炭灰と浚渫土砂を有効利用した

築堤工事

浚渫土と石炭灰(乾灰)を混合し、少量のセメントを添加した固化処理土を中仕切築堤工事に実施した例です。

タフコンシステム

固結土連続改良工法

CONTACT

製品に関するご質問を承ります

お気軽にお問い合わせください